用語解説

- あ

- か

- さ

- た

- な

- は

- や

- 英数字

後変換

入力中・変換中の文字を、カタカナやアルファベットに変換する機能です。

後変換した文字は、学習機能によって自動的に辞書に登録されます。次回からは、読みを入力してスペースバーを押すだけで、変換できるようになります。

| 変換後の文字 | 操作 |

|---|---|

| ひらがな | control+U(な)/F6キー |

| 全角カタカナ | control+I(に)/F7キー |

| 半角 | control+O(ら)/F8キー |

| 全角アルファベット | control+P(せ)/F9キー |

| 半角アルファベット | control+@(゛)/F10キー |

異体字

読みも意味も同じで、形が異なる漢字のことです。

[例]

- 国・圀・國

- 万・萬

- 桜・櫻 など

印刷標準字体

国語審議会答申の『表外漢字字体表』において、常用漢字とともに使われることが比較的多いと考えられる表外漢字について、印刷文字において標準とすべき字体として制定されたものです。

なお、『表外漢字字体表』の適用は、各種の専門分野や個々人の漢字使用および固有名詞に用いられている字体にまで及ぶものではない、と明記されています。

確定のリピート

以前入力した文字列を、読みを入力しなくても確定履歴候補から選択して、もう一度入力できる機能です。

control+F8キーを押すと、確定履歴候補が表示されます。

▲ページの先頭へ戻る確定履歴

過去に確定した文字列のことです。

確定履歴は、推測変換や確定のリピートの候補となります。

コンピュータの電源を切っても、確定履歴を残すか残さないかなど、確定履歴の保存方法については、環境設定の[入力・変換]シートで設定できます。

簡易慣用字体

国語審議会答申の『表外漢字字体表』において、印刷標準字体を優先的に用いることを原則とするが、必要に応じて印刷標準字体に替えて用いることは差し支えないとされている字体のことです。

なお、『表外漢字字体表』の適用は、各種の専門分野や個々人の漢字使用 および固有名詞に用いられている字体にまで及ぶものではない、と明記されています。

環境設定ファイル

環境設定での設定内容が保存されているファイルです。本商品では、次の環境設定ファイルが用意されています。

- [標準設定]

本商品の標準的な設定にします。 - [メールソフト用入力設定]

環境によって正しく表示されない可能性がある文字(環境依存文字)を指摘したり、カタカナがいつも全角で入力されたりするように、ATOKの環境を切り替えます。 - [候補・単語のOsakaフォント設定]

候補ウインドウなどに表示する文字を、Osakaフォントを使う設定にします。

使用しているフォントの情報を、アプリケーションから取得できない場合に設定します。 - [ATOK設定 クラシカル]

[標準設定]から次の設定を変更しています。- 人名変換辞書セットとアクセサリ辞書セットの[スペース変換で候補に追加する]を無効にします。

- 候補ウインドウの0キーで切り替える候補を、推測候補だけ有効にします。

この環境設定ファイルを切り替えるだけで、複数の設定項目を一度に変更できます。

こんなときは

- よく使う設定に名前を付けて、環境設定ファイルとして登録することができます。

- アプリケーションと関連付けて、環境設定が自動的に切り替わるようにすることもできます。

基本辞書セット

ATOKで日本語を変換する通常の操作で、スペースバーを押して変換するときに使用される辞書セットのことです。

環境設定の[辞書・学習]シートの[辞書セット一覧]では、![]() が付いて表示されます。

が付いて表示されます。

語幹

活用する用言の各活用形で、変化しない部分のことです。

例えば、「書く」は、活用すると「書けば」「書かない」・・・となり、変化しない部分「か」が語幹になります。

サロゲートペア

2文字分のUnicodeで1文字を表す文字を、サロゲートペアと呼びます。

U+D800からU+DBFFまでの文字を上位サロゲート、U+DC00からU+DFFFまでの文字を下位サロゲートとして、2つの文字を組み合わせて表します。

辞書セット

変換に使用する、複数の辞書の組み合わせのことです。

あらかじめ用意されている標準辞書・専門用語などの辞書と、学習した内容や登録単語を書き込むユーザー辞書を組み合わせて、1つの辞書セットとして登録できます。

辞書セットは最大10個まで登録できます。

関連項目

▲ページの先頭へ戻るシステム辞書

旧バージョンのATOKで、ATOKにあらかじめ用意されている、読み出し専用の辞書のことをシステム辞書と呼んでいました。現在のATOKでは単に辞書と呼びます。

▲ページの先頭へ戻るシステム単語

ATOKの辞書にはじめから登録されている単語です。

▲ページの先頭へ戻る自動登録単語

学習によって自動的に辞書に登録された単語です。

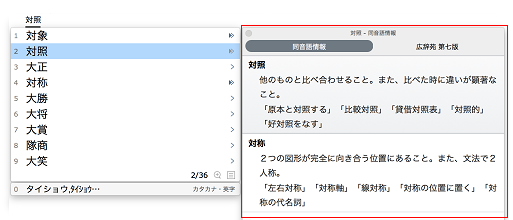

▲ページの先頭へ戻る情報ウインドウ

同音語情報、電子辞典検索結果、連想変換/校正支援/ATOKダイレクトの解説などが表示されるウインドウです。

ATOK 2010までは同音語用例ウインドウ、電子辞典検索ウインドウのように呼び分けていましたが、ATOK 2011からは情報ウインドウと呼びます。

常用漢字

平成22年内閣告示の『常用漢字表』に掲載されている漢字を指します。

『常用漢字表』は、一般の社会生活において現代の国語を書き表すための漢字使用の目安として使用されるものです。

人名用漢字

日本における戸籍の子の名として掲載できる漢字のうち、常用漢字に含まれない漢字を指します。

平成22年改正の戸籍法施行規則の「漢字の表」に掲載されている漢字が、該当します。

なお、かつての「人名用漢字表」は、現在の戸籍法施行規則では「漢字の表」とされていますが、わかりやすさの観点から、ATOKでは「人名用漢字」の名称を用いています。

推測変換

以前入力した単語や省入力データに登録されている単語やフレーズは、先頭の文字だけ入力すると、自動的に変換候補として表示されます。入力した名前や住所の読みなど、同じことばを繰り返し入力する場合に便利です。少ない読みで入力できるので、効率よく入力できます。

スタイルファイル

キーの割付やローマ字とかなの対応規則を登録したファイルです。

インストール直後は、[ATOKスタイル]が設定されます。

ATOK スタートアップツールを利用して、他社の日本語入力プログラムの設定を選択した場合は、選択した日本語入力プログラム風のスタイルが設定されます。

キー・ローマ字カスタマイザを利用して、あとから使用するスタイルファイルを変更することもできます。

現在のスタイルは、キー・ローマ字カスタマイザを起動して確認できます。

関連項目

▲ページの先頭へ戻る第一・第二水準漢字

JIS(日本工業規格)のJIS X 0208で定められている漢字です。

▲ページの先頭へ戻る第三・第四水準漢字

JIS(日本工業規格)のJIS X 0213で定められている漢字です。

Unicodeに対応していないアプリケーションでは正しく表示できない場合があります。

単語コメント

単語に独自に設定できるコメントのことです。

単語コメントが設定された単語を入力・変換すると、その単語コメントが表示されます。確定したタイミングで単語コメントの表示が消えます。

置換候補を設定しておくと、入力した単語を別の単語に置き換えることができ、校正支援として利用することもできます。

注目文節

変換の対象となる文節を注目文節といいます。

▲ページの先頭へ戻るデザイン差

国語審議会答申の『表外漢字字体表』において、印刷標準字体の字形に対して、字形の異なりを字体の違いと考えなくてもよいと判断されたものです。

なお、『表外漢字字体表』の適用は、各種の専門分野や個々人の漢字使用および固有名詞に用いられている字体にまで及ぶものではない、と明記されています。

登録単語

単語登録機能を利用して辞書に登録された単語です。

▲ページの先頭へ戻る日本語名称辞書

スペルチェックに使用される辞書のうち、ローマ字表記の日本の地名・人名・企業名などが登録されている英語チェック用辞書のことです。

▲ページの先頭へ戻る表外漢字字体表

平成12年国語審議会答申の『表外漢字字体表』を指します。

常用漢字とともに使われることが比較的多いと考えられる表外漢字について、印刷文字において標準とすべき字体として「印刷標準字体」を制定しています。

また、印刷標準字体を優先的に用いることを原則とするが、必要に応じて印刷標準字体に替えて用いることは差し支えないとする「簡易慣用字体」も示されています。

あわせて、印刷標準字体の字形に対して、字形の異なりを字体の違いと考えなくてもよいと判断された「デザイン差」についても、例示されています。

なお、『表外漢字字体表』の適用は、各種の専門分野や個々人の漢字使用および固有名詞に用いられている字体にまで及ぶものではない、と明記されています。

部首

文字を構成する「つくり」や「へん」、「かまえ」などのことをいいます。

▲ページの先頭へ戻るユーザー辞書

変換結果の学習や、登録した単語を書き込むための辞書を、ATOKでは「ユーザー辞書」といいます。

ユーザー辞書の設定は、環境設定の[辞書・学習]シートの[詳細設定]をクリックして表示される画面の[ユーザー辞書]で設定します。

抑制単語

変換を無効にするよう設定して辞書に登録された単語です。

▲ページの先頭へ戻るAI用例

ATOKでは、あらかじめ辞書に登録された、よく使われる語の組み合わせや文節間のつながりについての情報を使って、前後の文脈から適切な変換候補を提示します。 この情報のことを「AI用例」と呼んでいます。

例えば、「あつい」の読みで変換される表記にかかわらず、「おちゃがあつい」の読みで変換すると「お茶が熱い」となるのは、「お茶」と「熱い」の組み合わせがAI用例として登録されているためです。

AI用例は、変換・確定の操作によって自動的に登録される(AI学習)ほか、辞書ユーティリティを使って任意に登録することもできます。

▲ページの先頭へ戻るAtom

Atomは、ニュースやブログなどWebサイトの更新情報をまとめて配信するための文書フォーマットです。同種のフォーマットとしてRSSがあります。

サイトによっては、Atomを提供したり、Atomへのリンクを提供したりしています。

IVS(Ideographic Variation Sequence)

文字を表すUnicodeの直後に、Variation Selector(異体字セレクタ)と呼ばれる異体字特定のための識別子を配置することにより、異体字を表現する方法のことです。

▲ページの先頭へ戻るJIS X 0208

JIS(日本工業規格)が定めた、文字の規格の1つで、 第一水準・第二水準漢字や記号などが規定されています。

▲ページの先頭へ戻るJIS X 0213

JIS(日本工業規格)が定めた、文字の規格の1つで、 第三水準・第四水準漢字や記号などが規定されています。

JIS X 0208(第一水準・第二水準漢字)を拡張するために制定され、2004年に、国語審議会答申『表外漢字字体表』に対応するために改訂(JIS X 0213:2004)が行われました。

JIS X 0213:2004

JIS(日本工業規格)が定めた、文字の規格の1つであるJIS X 0213が、2004年に、国語審議会答申『表外漢字字体表』に対応するために改訂されたものがJIS X 0213:2004です。

▲ページの先頭へ戻るJISコード表

文字を入力するときに使用する記号を、JISコードで表したものです。

▲ページの先頭へ戻るOPML

OPMLは、複数のWebサイトの情報をリストとして表現する文書フォーマットです。

RSSやAtomを利用するサイトやアプリケーションの中には、ほかのサイトやアプリケーションとの受け渡しのため、登録しているRSSやAtomのリストをOPMLファイルとして保存したり読み込んだりできるものがあります。

RSS

RSSは、ニュースやブログなどWebサイトの更新情報をまとめて配信するための文書フォーマットです。同種のフォーマットとしてAtomがあります。

サイトによっては、RSSを提供したり、RSSへのリンクを提供したりしています。

Unicode

アルファベットや漢字だけでなく、世界の文字を共通のコードに収めた文字コード規格のことです。

Unicodeテキストで文書を保存すると、ほかのUnicode対応アプリケーションとやりとりできるようになります。

Unicodeでテキストデータを提供することで、各国語プラットフォームにおけるコード体系の違いを意識する必要がなくなります。

アプリケーションによっては、Unicodeに対応していない場合があります。

※Unicode TMは、Unicode,Inc. の商標です。

▲ページの先頭へ戻る